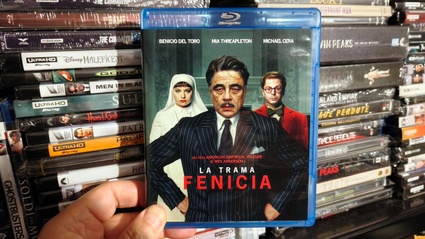

La trama fenicia, recensione: Wes Anderson in cerca di redenzione trova Dio (ma è Bill Murray)

Benicio Del Toro è un ricco magnate alla ricerca di redenzione nel nuovo Wes Anderson, che flirta con la religione guardando a Buñuel e torna a un tema molto caro: quello di un padre assente da redimere.

Quando cerchi Dio al cinema, specie se è quello cattolico e dal fascino discreto borghese, non puoi che approdare a Buñuel: è quello che è successo a Wes Anderson nel suo ultimo film La trama fenicia, che dopo un paio di pellicole di vuoto manierismo ci riconsegna finalmente un autore con il bisogno di raccontare una storia vera, che dal prettamente capitalista si sposta via via sullo spirituale. Poi è sempre Anderson e quindi nelle sequenze oniriche in cui il protagonista sfiora la morte e viene giudicato in un aldilà tutto nuvolette fotografate in bianco e nero Dio è Billy Murray, ma a questo punto è una scelta quasi rassicurante.

Il punto di partenza del film è la performante cardine di Benicio Del Toro. La storia gira tutta attorno a questo cittadino Kane ispirato ai grandi magnati del Novecento, da Onassis a Agnelli, privo di scrupoli morali e con un’abbondanza di nemici che tentano di sabotarlo e ucciderlo. Dopo essere sopravvissuto all’ennesimo attentato durante un volo privato, Anatole “Zsa-zsa” Korda decide di richiamare dal convento dove l’ha spedita da bambina figlia Liesel (Mia Threapleton), proprio quando lei sta per prendere i voti. Le propone di diventare sua erede e aiutarlo a porre in essere lo schema fenicio del titolo. L’intenzione è quella di mettere in piedi un gigantesco progetto infrastrutturale ed edile che dovrebbe rendere ricca una zona economicamente depressa nella fittizia fenicia moderna. Un piano contenuto in dieci scatole di scarpe (e una di guanti), attentamente pianificato per anni, tessendo alleanze con una rete di colleghi e partner commerciali risoluti e spietati quanto Korda stesso. Un protagonista che, ci viene più volte ripetuto “non è umano, è biblico”, così come i nomi e altre ricorrenze che fanno pensare a certe storie dell’Antico testamento.

Accompagnato dall’entomologo e istitutore norvegese Bjorn (Michael Cera), Korda si ritrova invece a cercare di arginare l’ennesimo sabotaggio dei rivali, in quella che presto assume i connotati di una disastrosa opera di contenimento dei danni subiti al suo piano pluridecennale. Mentre fronteggia la crisi, Korda ha un progressivo confronto e riavvicinamento alla figlia, la cui influenza cambierà radicalmente la sua vita.

Un padre assente che ricostruisce pian piano il suo rapporto con la prole è un tema non nuovo nel cinema di Anderson, ma è inconsueto vederlo declinato in questo modo, ovvero con la fede a fare da grimaldello a sbloccare l’umanità del protagonista, ben nascosto dietro l’enigmatica e impenetrabile persona dell’imprenditore milionario, magnate dell’arte, che dice di non aver mai ucciso nessuno ma riconosce svariati mercenari arrivati per ucciderlo per averli assoldati in precedenza.

Già in Asteroid City si percepiva un crescente focus sulla finitezza della vita. In quel film c’era una profonda riflessione sulla mortalità, quasi una lieve depressione di fondo unita da un fatalismo che qui sembrano racchiusi nel teschio che sempre fa capolino sulla scrivania del protagonista ed è fra i pochi oggetti a sopravvivere al cambiamento che la presenza di Liesel porta nella sua vita. Un memento mori costante di un uomo che ha deciso di dedicare decenni della sua vita a un piano ambizioso posto in essere soprattutto per la sfida che comporta, evidenziando una competitività poi centrare nel rapporto litigioso con l’ancor più misterioso fratello Nabar (un Benedict Cumberbatch un po’ luciferino, un po’ profeta).

Anderson sembra riflettere sulla mortalità umana e trovare consolazione non nella fede in sé - Liesel stessa confida al padre che quando prega non sente nessuno rispondere, perciò si limita a immaginare cosa un Dio giusto le consiglierebbe di fare - quando in una rettitudine morale che i precetti religiosi rendono più facile immaginare e seguire. Pur essendo ritratto come un uomo che affronta sicuro ogni situazione pur sfiorando la morte di continuo, una persoa che si definisce “biblica” più che umana, La trama fenicia ritrova un’umanità sentita che mancava dai tempi di Gran Budapest Hotel, unita all’urgenza (umanissima) di dire qualcosa di profondo e personale per cui valga la pena cambiare. Il personaggio di Benicio Del Toro, sempre in scena, sempre parlante, affronta un viaggio finanziario che diventa un viaggio interiore, alla ricerca di una versione di sé che riesca a salvare il rapporto con Liesel e, nel farlo, trova una nuova vocazione, una versione di sé che si piace di più.

In questo viaggio lo stile andersoniano viene messo abbastanza alla prova, perché il film incappa in combattimenti, scene d’azione e in generale in passaggi in cui l’estetica andersoniana viene messa sotto sforzo. L’intero schema fenicio ideato da Korda rende il film un po’ ostico da seguire, almeno in prima visione, per via dei magheggi finanziari uniti al diorama visivo e interpretativo tipico dello stile di Anderson. Inoltre il suo stile ormai pienamente definito affronta passaggi che lo mettono alla prova, poco portati a essere girati in teatri di posa con effetti speciali pratici e analogici, più versati al modellismo e all’artigianato che alle esplosioni e alle scazzottate. Che qui però sono necessarie, perché Korda porta con sé una violenza se non proprio inedita, sorprendente nel cinema di Anderson, tanto che Del Toro è costantamente ferito, regala granate come se fossero doni di benvenuto e, appunto, ci sono un paio di esplosioni inaspettate. Alle volte la soluzione a quello che sembra un problema è solo l’urgenza di dire qualcosa: d’altronde il motto del protagonista è spezzarsi, ma non piegarsi: un po’ quello che fa visivamente Anderson nella sequenza in cui Nabar, evocato per tutto il film, finalmente si confronta con Korda.

Anche il ricambio notevole di facce nel cast al solito affollatissimo fa bene al film. Del Toro fa sua l’ambiguità affascinante e il tormento di Korda in appena un paio di sequenze, ma sono gli altri vertici del triangolo protagonista a impressionare molto in positivo. Michael Cera e Mia Threapleton riescono a inserirsi nel panorama andersonianosenza risultare macchiettistici, dando profondità ai conflitti interiori dei loro personaggi, pur amalgamandosi molto bene alle facce ricorrenti dell’ensemble che li circonda.

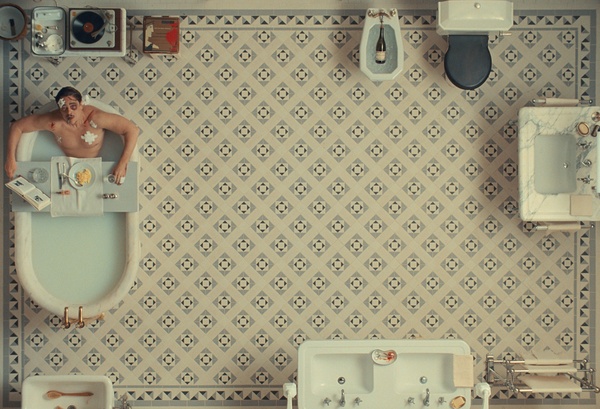

Il resto è puro Anderson, ma ispirato, sin dai titoli di apertura: una piccola masterclass che parte da De Niro e coreografa una sorta di danza al rallenti nella stanza da bagno, vista dall’alto. Giunto a questo punto della sua carriera poi Anderson può avere chiunque e qualsiasi cosa sul set con lui, anche un vero Renoir appartenuto a Greta Garbo, appeso sopra il letto di Liesel.

Il discrimine di quanto sia riuscito o meno un suo film ormai sta tutto nel constatare se questo potere e queste possibilità sono al servizio di una vera volontà di raccontare una storia. Nel caso di Lo schema fenicio, pur rimanendo lontani dai fasti di Grand Budapest Hotel - il suo primo film mainstream ma anche il suo ultimo grande film di cuore - Anderson è presente con testa e anima dietro i modellini e dentro i personaggi, anche se il risultato è un po’ macchinoso, talvolta ostico da seguire.

Voto

Redazione

La trama fenicia, recensione: Wes Anderson in cerca di redenzione trova Dio (ma è Bill Murray)

Quello di La trama fenicia è un Anderson un po’ più crepuscolare, meno ottimista di un tempo, ma capace di passaggi di grande intensità e con una maestria visiva ormai difficilmente eguagliabile. La vera sorpresa del film è Michael Cera, che tira fuori un grande comprimario adattandosi alla perfezione all’atmosfera del cinema andersoniano, mentre Benificio del Toro e Mia Threapleton costruiscono insieme il cuore emozionale di un film in cui c’è tanta morte, tanta violenza, tanto freddo business. Elementi mitigati e diluiti dall’approccio del regista, dalla sua voglia e capacità di trasformare ogni dettaglio visivo e sonoro in un diorama artigianale di splendida fattura. È il più riuscito dei suoi ultimi suoi film, segnando un progresso in direzione un po’ più oscura, un po’ più intimista, in attesa di una nuova fiammata, di un’altra svolta.