Ultimate Black Panther – Pace e Guerra: il nuovo volto di T’Challa nell’universo Ultimate - La Recensione

Nel grande progetto editoriale che Marvel sta orchestrando attorno alla rinascita dell’Universo Ultimate, ogni nuova pubblicazione si presenta non tanto come un semplice reboot, quanto piuttosto come un tentativo strutturato di ripensare da zero i concetti fondanti dei propri personaggi storici. In questo contesto, Ultimate Black Panther – Pace e Guerra non assume un ruolo secondario né accessorio: al contrario, si configura fin da subito come una delle colonne portanti di questa nuova architettura narrativa, proponendo una visione completamente rinnovata del Wakanda, tanto dal punto di vista politico quanto da quello spirituale. La serie, scritta da Bryan Edward Hill e illustrata da Stefano Caselli, non si limita infatti a riformulare l’estetica o il tono del personaggio di T’Challa, ma si spinge molto oltre, arrivando a mettere in discussione la stessa legittimità della sua autorità e il senso profondo del ruolo che egli ricopre all’interno di una società chiusa, diffidente, e per certi versi frammentata.

Fin dai primi numeri, ci viene mostrato un re che non ha scelto davvero di regnare, ma che si ritrova incastrato in un destino politico e dinastico che grava su di lui come un fardello spirituale e personale. T’Challa, figlio del defunto re ucciso in circostanze sospette, è immerso in un clima teso e ambiguo, in cui ogni gesto e ogni parola sembrano filtrati attraverso il giudizio degli altri – che si tratti della madre, Ramonda, figura materna tanto saggia quanto intransigente; della sorella Shuri, insofferente alla prudenza del fratello e sempre più attratta dall’azione; o del misterioso ordine sacerdotale del Vodu-Khan, custode dei riti ancestrali e intermediario unico con gli dei, in un Wakanda dove la fede viene esercitata come forma di potere e controllo. In questo scenario, Ultimate Black Panther costruisce una tensione costante tra volontà individuale e obbligo collettivo, tra libertà personale e aspettative imposte dalla storia.

Il Wakanda dell'universo Ultimate è affascinante come lo stesso T'Challa

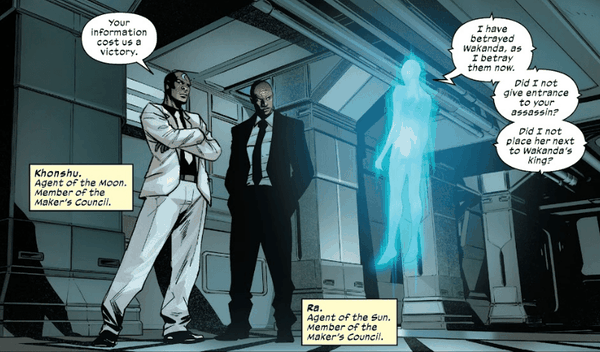

La narrazione di Ultimate Black Panther – Pace e Guerra si sviluppa come un conflitto a più livelli, dove ogni scelta personale ha ripercussioni politiche, e ogni atto di fede nasconde un’ombra di dubbio. Il Wakanda che ci viene presentato non è solo una nazione isolazionista, ma un organismo in disequilibrio, stretto tra il culto di tradizioni millenarie e l’urgenza di affrontare un presente che bussa con violenza alle sue porte. Quando Khonshu – dio della luna e figura nota ai lettori per la sua storica connessione con Moon Knight – invade il territorio con l’appoggio di Ra e delle sue legioni di "figli del sole", l’assalto non ha il solo scopo di conquistare: vuole spezzare l’anima del Wakanda, scardinarne la mitologia, ridefinirne la religione.

In questo quadro, l’introduzione di Erik Killmonger assume un valore del tutto inedito. Nella continuity dell’universo 616, Killmonger è l’antagonista classico per eccellenza: un rivoluzionario radicale, feroce, ossessionato dall’idea di restituire il potere al popolo attraverso la distruzione dell’élite. Qui, invece, lo ritroviamo come alleato riluttante e strategico, una pedina che T’Challa è costretto a usare per evitare il collasso militare del regno. È un’alleanza che nessuno approva – né la madre Ramonda né Shuri né tantomeno il Vodu-Khan – ma che rivela quanto il re si stia allontanando dal proprio popolo pur di proteggerlo. Questo Killmonger non è cambiato: è il mondo attorno a lui che è diventato abbastanza disperato da doverlo ascoltare.

Ancora più sorprendente è l’arrivo di Tempesta, personaggio iconico dell’universo Marvel, da sempre legato a T’Challa da una relazione carica di significato, affetto e fratture. Nel 616, Ororo è stata regina del Wakanda per un breve periodo, ma spesso le sue azioni sono state filtrate attraverso il ruolo di X-Men. In Ultimate Black Panther, però, viene introdotta come guerriera e outsider, proveniente da una terra devastata, pronta a combattere ma anche a credere. Non è moglie, non è alleata automatica: è una figura autonoma che riconosce nel Wakanda un possibile rifugio, ma anche un campo di battaglia. La sua identità è fresca, ma carica di dignità, e rappresenta forse l’unico sguardo lucido sull’ipocrisia che sta logorando dall’interno il trono di Bast.

A fronte di queste tensioni, la domanda è inevitabile: questo T’Challa è migliore o peggiore del suo predecessore "ufficiale"? La risposta non è semplice, e non dovrebbe esserlo. Il T’Challa dell’universo 616 è un simbolo di equilibrio: re e guerriero, scienziato e stratega, uomo d’onore e diplomatico. Quello dell’universo Ultimate, invece, è un uomo solo, più fragile, più cupo, più incline all’errore. Ma proprio per questo, forse, anche più interessante. Hill non vuole costruire un’icona: vuole raccontare una decostruzione emotiva, una discesa interiore che non porta alla rovina ma – forse – alla rinascita. E se il prezzo da pagare è vedere T’Challa agire con durezza, ambiguità e incertezza, allora è un prezzo che vale la pena pagare per scoprire chi diventerà davvero.

Disegnare Il Potere, Incidere Il Silenzio

Ultimate Black Panther – Pace e Guerra si distingue fin da subito per una direzione stilistica netta, che punta su toni misurati e atmosfera densa. La serie non cerca effetti immediati, non si affida all’azione frenetica, né a dialoghi brillanti per tenere alta l’attenzione. Al contrario, costruisce una narrazione visiva lenta, solenne, quasi cerimoniale, che trova forza nella coerenza tra disegno e scrittura.

Stefano Caselli, uno dei disegnatori più affidabili del roster Marvel, immagina un Wakanda rigoroso, fatto di architetture imponenti e geometrie studiate. Il suo tratto, essenziale ma espressivo, costruisce ambienti pesanti, carichi di simbolismo, dove ogni scena sembra svolgersi sotto il peso di una lunga tradizione. I palazzi del potere, i templi religiosi, le stanze del Vodu-Khan non sono semplici fondali: raccontano lo stato emotivo dei personaggi, li sovrastano, li stringono. In molte inquadrature si avverte un senso di distanza, come se lo spazio stesso riflettesse l’isolamento e le tensioni che si respirano nel regno.

Anche le sequenze d’azione sono trattate con attenzione: mai gratuite, mai pirotecniche, servono a sottolineare fratture interiori, non a dare spettacolo. Le divinità come Khonshu e Ra, invece, vengono completamente ripensate: Khonshu ha un design inquietante e algido, lontano dalle raffigurazioni classiche, più vicino a un’entità da incubo che a un dio misericordioso. Ra, dal canto suo, appare come una figura rigida, solare e marziale, più simile a un comandante che a un padre spirituale. Entrambi trasmettono una sensazione di potere distante, non salvifico ma severo.

In parallelo, altri personaggi noti vengono rivisitati con cura. Killmonger, ad esempio, indossa una versione più sobria e regale della sua armatura, segno di un ruolo che non è più solo quello del ribelle ma anche del possibile alleato. Tempesta, invece, si presenta con un design completamente nuovo: non è più l’icona degli X-Men, ma una guerriera solitaria, con un look che unisce praticità, fierezza e spiritualità, riflettendo il suo esilio e la sua forza. I costumi, in questa serie, sono più che estetica: raccontano le traiettorie dei personaggi prima ancora che parlino.

E poi c’è T’Challa, che rimane fedele alla sua immagine classica. La tuta nera, priva di fronzoli, è praticamente invariata rispetto alle versioni precedenti. Ma proprio questa scelta comunica qualcosa: T’Challa non è stato reinventato, è rimasto riconoscibile, quasi a voler affermare una continuità in mezzo al cambiamento che travolge tutto il resto. In un mondo nuovo, la sua immagine resta salda, forse perché lui stesso è ancora alla ricerca di un equilibrio.

La forza visiva della serie, però, non si regge solo sul disegno. È il rapporto tra Caselli e Bryan Edward Hill a rendere tutto coerente. I due non lavorano in funzione l’uno dell’altro, ma insieme, con un’intesa evidente. Le scene più silenziose non sono vuoti narrativi: sono spazi carichi di significato, momenti in cui lo sguardo dice più delle parole. I dialoghi di Hill non sono mai frettolosi, spesso si avvicinano al tono del rito. Ogni frase pesa, ogni pausa serve. C’è una cura particolare nella costruzione di ogni scambio, quasi come se tutto fosse scritto per essere ascoltato a bassa voce, con rispetto.

Dal punto di vista autoriale, questo è forse il lavoro più completo e maturo di Hill in ambito Marvel. Dopo aver raccontato la rabbia e l’identità in Killmonger, e la solitudine letale in Blade, qui si muove su un terreno più complesso, più stratificato. Non scrive un fumetto d’azione, ma una tragedia politica e spirituale, dove nessuno ha ragione, e tutti hanno qualcosa da perdere. Ultimate Black Panther non vuole piacere a tutti, e non ci prova nemmeno: chiede tempo, attenzione, silenzio. Ma per chi accetta queste condizioni, offre qualcosa di raro nel panorama Marvel attuale: una storia che non rincorre il lettore, ma lo aspetta nel punto esatto in cui le domande diventano più interessanti delle risposte.