Capitan America: Cold War - Panini arriva al finale di una delle storie più belle di Cap

Capitan America: Cold War – Finale appartenente alla collezione Marvel Collection edita da Panini non è solo un albo celebrativo: è il punto di incontro tra storia, mitologia pop e introspezione che da sempre caratterizza il viaggio del nostro eroe. In questo volume piuttosto corposo, si chiude il Gioco del Secolo orchestrato dall’Outer Circle, mentre il settecentocinquantesimo numero celebra sette decadi di racconti in cui la Sentinella della Libertà ha incarnato ideali e contraddizioni dell’America.

Il trittico di storie – da Symbol of Truth #14 a Captain America #750, fino a Finale #1 – crea un ideale ponte narrativo tra il rigore patriottico di Steve Rogers e la tensione interiore di Sam Wilson, un dualismo che ricorda le sfumature morali esplorate in Civil War (2006) e le riflessioni sull’eredità del mantello viste in The Falcon and the Winter Soldier (2021). Proprio come in quelle saghe, il conflitto non è solo esterno: si gioca nel cuore dei protagonisti, fra il peso del passato e la scelta di un nuovo cammino.

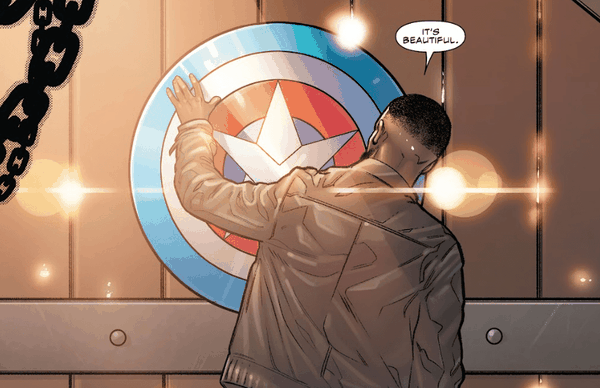

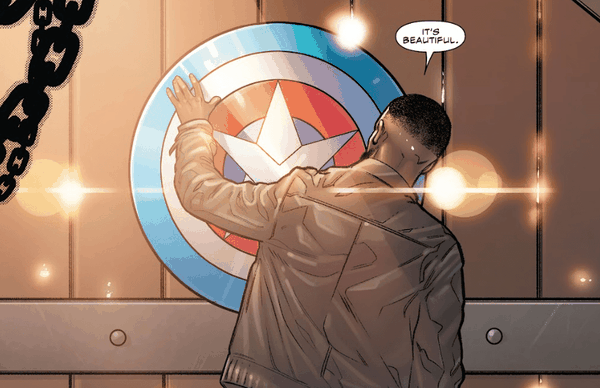

In Cold War – Finale, il senso di eredità passa attraverso due momenti chiave che parlano al cuore del mito di Capitan America. Il sacrificio di Roger Aubrey – vecchio compagno d’armi di Steve Rogers noto come il Destroyer – richiama direttamente le emozioni di quella storia di J.M. DeMatteis del 1990 in cui Steve piange il suo amico “qualsiasi”, Arnie Roth, non un supersoldato ma un semplice ragazzo d’infanzia. Proprio come in quel toccante oneshot, la morte di Aubrey ci ricorda che il valore di un eroe si misura anche nel debito d’affetto verso chi ha combattuto al suo fianco. Allo stesso tempo, il confronto tra il “vecchio” Steve e il “nuovo” Sam Wilson si fa specchio del celebre passaggio di testimone di Kingdom Come (1996), dove un Superman maturo si ritrova a dialogare – e talvolta scontrarsi – con una generazione di eroi più audaci e impulsivi. In Cold War, questo duello non si risolve in un semplice atto di eroismo: è un dialogo fra tradizione e innovazione, fra l’eredità dei valori incarnati dallo scudo originale e la necessità di darle un significato nuovo nel mondo di oggi.

L’azione serrata – dallo scontro sui cieli di Dimension Z all’assalto al quartier generale dell’Outer Circle – si alterna a sequenze di silenzio meditativo, in cui il significato del doppio scudo diventa specchio delle responsabilità che ciascun uomo assume quando indossa la stella.

Questo albo, più di molti altri, sfrutta la ricchezza della Marvel Collection per unire autori di primo piano (DaMatteis, Simone, DeMatteis, Pichelli, Acuña) in un unico coro di voci, capace di esplorare il mito di Capitan America da angolazioni diverse. Cold War – Finale è dunque un’esperienza di lettura che guarda al futuro del franchise senza rinnegare le radici: un affresco corale in cui ogni tavola, ogni dialogo e ogni ombra raccontano perché, dopo 750 numeri, il valore di un eroe risiede ancora nella sua capacità di ispirare.

La fine del gioco del secolo: Steve Rogers contro l’Outer Circle

Captain America: Finale #1 chiude il ciclo narrativo della serie Sentinel of Liberty con una battaglia a lungo attesa: lo scontro diretto tra Steve Rogers e l’enigmatica organizzazione dell’Outer Circle, burattinai silenziosi di un secolo di storia. È il momento in cui tutte le trame costruite nel corso di tredici numeri convergono, con un Cap che smette di interrogarsi e sceglie di agire – non più simbolo fragile di un’America confusa, ma soldato risoluto pronto a tagliare la testa al serpente.

L’arco orchestrato da Jackson Lanzing e Collin Kelly, supportato dai disegni esplosivi di Carmen Carnero, ha il merito di trattare un avversario meno spettacolare e più insidioso: non un mostro da combattere a pugni, ma un sistema fatto di denaro, controllo e manipolazione, guidato da archetipi come The Machine, The Power e The Money. In questo ultimo atto, Cap non è solo: accanto a lui combattono Sharon Carter (ora nella nuova identità di Destroyer) e il nuovo Nomad, in un attacco mirato al cuore del nemico, la “Shadow Capital”, che segna la fine del Century Game.

Eppure, se la conclusione appare visivamente potente – merito delle splash page cinetiche e delle palette cromatiche efficaci di Nolan Woodward – non tutto fila alla perfezione. Il ritmo è serrato al punto da sacrificare il respiro emotivo: dialoghi, riconciliazioni e addii si rincorrono con la fretta di chi deve chiudere una storia prima dell’arrivo del nuovo team creativo (quello guidato da J. Michael Straczynski). La redenzione di Bucky Barnes, la resa dei conti con The Power e persino l’uso del “codice segreto” celato nello scudo appaiono risoluzioni più funzionali che realmente sentite.

Ciò nonostante, Finale #1 riesce comunque a centrare un obiettivo raro nei fumetti mainstream: riportare Cap a un’essenza limpida e decisa, lontana dalla retorica sulla perdita di valori che lo ha spesso appesantito. Steve è ancora lì, saldo, non perché il mondo abbia bisogno di lui, ma perché lui ha scelto – con lucidità e senso del dovere – di esserci. Una chiusura che non pretende di essere perfetta, ma che restituisce al personaggio una voce coerente e, in un certo senso, necessaria.

Una storia di eredità: l'idea dello scudo alle spalle di tutto

Il settecentocinquantesimo numero di Captain America, pubblicato all’interno di Cold War – Finale, porta sulle spalle una doppia responsabilità: concludere la lunga parentesi narrativa della guerra contro l’Outer Circle e rendere omaggio a decenni di storie e ideali legati allo scudo. Per farlo, gli autori alternano una serie di racconti brevi che si concentrano sui due attuali portatori del titolo – Steve Rogers e Sam Wilson – intrecciando riflessione, memoria e rinnovamento.

La parte più intensa è senza dubbio quella dedicata a Steve Rogers, che si apre con il funerale di Roger Aubrey, alias The Destroyer, suo compagno d’armi dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. È una scena carica di solennità, non tanto per lo scontro fisico che segue, quanto per il modo in cui la morte di Aubrey viene raccontata come il simbolo di un’epoca che se ne va. Proprio come accadeva nella celebre storia scritta da J.M. DeMatteis nel 1990 – dove Steve piangeva l’amico d’infanzia Arnie Roth, semplice cittadino travolto dalle conseguenze della vita supereroistica – anche qui l’eroismo è fatto di legami personali, di perdite che vanno oltre il campo di battaglia. In quei momenti, Cap non è una leggenda, ma un uomo che perde chi ha camminato al suo fianco.

Parallelamente, troviamo Sam Wilson impegnato in un percorso altrettanto delicato, raccontato con toni più intimi. In una delle storie più riuscite, A Cup of Tea, Sam si ritrova con Misty Knight, la compagna che lo incoraggia a non lasciarsi schiacciare dal peso del simbolo che porta. È proprio il significato del suo nuovo scudo – diverso da quello di Steve – a diventare il fulcro del racconto: non è l’eredità a renderlo Capitan America, ma la scelta consapevole di esserlo. Il suo confronto interiore viene scandito da una visita alle tombe dei genitori e da un dialogo con se stesso che, pur semplice, riesce a trasmettere una verità potente: non serve essere approvati per diventare un eroe, serve credere nel valore di ciò che si rappresenta.

Il volume alterna queste storie ad altri momenti minori ma efficaci: da Sharon Carter che trova finalmente una nuova identità supereroica, al breve interludio narrato da Jarvis su un Capitan America che fatica a comprendere il mondo moderno, ma continua ad ispirarlo. In The Hero, invece, vediamo Steve ricordare l’amico Arnie Roth, riportando alla luce quel lato umano che spesso si perde dietro l’icona. È qui che la narrazione assume toni simili a Kingdom Come (1996), la celebre miniserie DC Comics in cui Superman, ormai invecchiato, osserva il mondo cambiare e si interroga sul senso del proprio ruolo. Come allora, anche qui il dualismo tra “vecchio” e “nuovo” eroe non è un conflitto, ma una ricerca di equilibrio tra memoria e rinnovamento, tra lezione e futuro.

Nel complesso, Captain America #750 funziona come mosaico emotivo e identitario. Ogni autore porta un tassello diverso, ma tutti convergono su un punto chiave: lo scudo non è un oggetto, è una responsabilità, e chi lo solleva deve farlo a modo suo. È un albo che celebra Cap non tanto per le sue vittorie, ma per la sua capacità di farci riflettere su cosa significhi, davvero, essere all’altezza di un’idea.

Chiudere le ferite di un'era: il mosaico politico di Cold War - Finale

Con Cold War Finale, si conclude non solo una storyline articolata, ma anche una dichiarazione d’intenti collettiva da parte di due team creativi che, pur lavorando su testate diverse, hanno costruito insieme un discorso corale sul presente americano. Jackson Lanzing e Collin Kelly da un lato, Tochi Onyebuchi dall’altro, hanno intrecciato le vite e le ideologie di Steve Rogers e Sam Wilson non come alternative, ma come due declinazioni complementari di un simbolo che non può più permettersi di essere monolitico.

Cold War è stato, in questo senso, un banco di prova ideologico. Non è solo l’incontro tra due Capitan America, ma il confronto tra modi diversi di interpretare la leadership, la giustizia e l’appartenenza. Steve, simbolo del dovere e della tradizione, affronta il mondo con lo sguardo rivolto al passato, alla necessità di rimanere fedele a ciò che ha giurato. Sam, invece, incarna la tensione continua tra il presente e un futuro che sembra volerlo usare come icona, senza ascoltarlo come individuo.

Lanzing e Kelly hanno scritto per Steve una delle sue versioni più umane degli ultimi anni: fragile, riflessivo, ma mai passivo. Onyebuchi ha osato con Sam, affrontando di petto i nodi della contemporaneità afroamericana e costringendo il personaggio a fare i conti con una nazione che lo applaude in pubblico ma lo sospetta in privato.

Cold War Finale chiude con chiarezza quello che molte run Marvel tendono a lasciare sospeso: non è solo la fine di una trama, è la fine di una stagione editoriale che ha provato a restituire al simbolo della bandiera stelle e strisce una complessità narrativa degna del suo peso culturale. E anche se non tutti i momenti sono stati all’altezza dell’ambizione, l’esperimento merita rispetto.

Perché oggi, in un panorama sempre più diviso, servono storie che osino dire che la forza non basta. Che un simbolo ha senso solo se sa cambiare forma – e se ha il coraggio di rimettere in discussione chi lo impugna.